blog

Writer/Maya 事務・CADオペレーター

「建築」や「モノづくり」の最前線に立ち、設計者の価値観に基づいた機能的及び情緒的な価値をお伝えできればと存じます。

「下米田の家」下米田の自然に溶け込む和情緒豊かな佇まい

GW初日から2日間限定でOPENHOUSEが行われましたが、肝心の見所のご紹介が出来ていなかったので、

本日は、この場をお借りしてご説明したいと思います。

当初、「この地がお施主様にとって居心地が良い場所であるように、お施主様にとってホッとする居場所でありますように。」

との願いを込めてプランニングを進めましたが、多種多様な無垢材を多用したり、周辺環境と繋がるような外構計画によって

下米田の地と調和した佇まいを表現できたかと思います。

又、こちらの建築は、和の古文化情緒を現代の暮らしに馴染むよう工夫し、自然素材の素朴な美を追求しています。

非日常さを感じられるバスコートのコーディネートや玄関ポーチの石張り、大和張りの板塀など

随所に散りばめられた和のエッセンスが、現代の暮らしに寄り添っております。

外観は、自然素材をどう使うかが全体をまとめる鍵となりますが、造園の効果も相まって

自然との関わりをデザイン出来たのではないでしょうか。

お施主様がこの地でこの家と共に心から安住できることを願います。

「稲辺の家」緑がそっと寄り添う外構計画

お引き渡しから2ヵ月が過ぎ、ここの家に住まうご家族も生活が落ち着き始めたのではないでしょうか。

無垢材の心地よさ、光や風の抜け感、真新しい設備機器などを肌で感じ、充実した日々を送ってみえることかと思います。

そんな中、、、

お施主様の中で少し迷いのあった外構工事が始まりました。

メンテ、予算、見栄えを考慮して植樹、狭範囲の芝、アプローチ、砂利敷きなどを計画しております。

ワタクシがお邪魔した時は、シマトネリコなどの樹木が植樹し終わっていました。

緑越しにみる建築は、建物にそっと寄り添っているみたいで素敵です。

シンボルツリーは、山に自生する山採りモミジ。

その樹形は、自然味溢れるなかなかの美人さん。

住宅設計というと建物本体に注視しがちですが、予算を分配して建築と外構を一体で考えられることが理想的ですね。

緑があるだけで佇まいに変化がおき、周辺環境の自然と繋がり、外部と内部を繋いでくれると思います。

ヒロさん、いつもありがとうございます。

「下米田の家」OPENHOUSE多数のご来場ありがとうございました。

GW初日から2日間限定で行われた下米田の家のOPENHOUSE。

大変多くの方にご来場いただき心から感謝しております。

今回で8回目のOPENHOUSEとなりますが、今までのモダン建築と趣向が違い、

瓦葺きや大和張りの板塀、石張りの玄関ポーチやバスコートのコーディネートなど

和のエッセンスを随所に感じることができる見学会となりました。

2日間とも、美濃加茂市民の方のみならず、近隣住民の方や通りがかりの方にもお越しいただき、新たな出会いにも恵まれました。

早速、ヒアリングへと進行していたお客様もいらっしゃいましたが、弊社の建築の空気感に共感していただけたのかな~と思います。

お施主様、ご来場いただいたお客様、関係者の皆さん、本当にありがとうございました。

又、日々の優先業務が慌ただしく見所のご紹介ができていませんので、

竣工写真と共にこの建築の良さをお伝えできたらな~と思います。(ゆっくり。)

「細やかな日常」GWの一こま

まるで恋人同士。

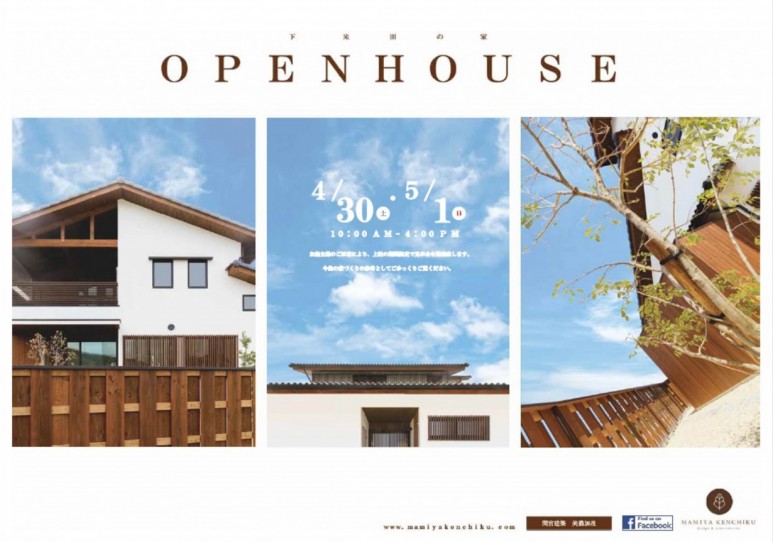

「OPENHOUSE告知」下米田の家

お施主様のご厚意により、2日間限定でOPEN HOUSEを開催致します。

以下、詳細です。

日時:4/30(土)、5/1(日)10:00AM〜4:00PM

場所:美濃加茂市下米田町小山

※HPをご覧の方は、案内図を送付致しますので、コンテンツの「お問い合わせ」からご連絡下さい。

構造:木造軸組工法による二階建て

CONCEPT

1.下米田の自然に溶け込む和情緒豊かな佇まい

2.LDKの位置関係と意匠を凝らした造作家具

3.光と風と自然を愉しむ鑑賞と実用のバスコート

4.故郷の風景と繋がる外構計画

5.建物に寄り添う別棟のガレージ計画(未着工)

以上、5点が今回の建築の見所であり、私共が特に力を注いだ点となっております。

5のガレージは、OPENHOUSEまでに間に合わない為、後々blogで仕上がりをUPしたいと思います。

これから新築や改装を検討される方のみならず、現在プラン進行中のご家族様、

この建築が気になる閲覧者様など多くのご来場をお待ちしております。

「下米田の家」オープンハウスのチラシづくり

4月に入り、娘が小学校へ入学したのですが、学童やPTA、子供会など入学直後のお便りは膨大な情報量。

娘が新生活をそつなくこなす為に、ブログが控え目中の今日この頃です。

しかし、商談中のお客様からしてみれば、この場も弊社がどんな建築を得意とするのかを知る手掛かりとなると思いますので

新生活が落ち着きましたら又更新していきたいと思います。

さて、今日は現場から離れオープンハウスのチラシについて。

和情緒豊かな下米田の家ですが、お施主様のご厚意によりオープンハウスをさせていただくことになりました。

只今、そのチラシづくりの真っ最中です。

以前からお伝えしている通り、弊社の広告宣伝費は極力カットして経営体制に反映しております。

その為、チラシは100%手作り。

撮影も文章もレイアウトも自作のため手作り感満載だったりします。

最初は、正直、プロに頼んだ方が垢抜けたものになるのに~と思っていたのですが、

いつしか、造作が好きな弊社だしチラシも手作り感があっていいかもね、と思うように。

何万と配布される折込チラシ。

このチラシなりブログなり口頭なり建築の良さをお伝えすることって難しいのですが、

このチラシが、数名の方の目に留まり、その又数名の方に見学してみたいかもと思っていただけたら幸いです。

尚、オープンハウスの日時や見所などは、後々お伝えしたいと思います。

乞うご期待。

「黒岩の平屋」祝!竣工。おめでとうございます。

インフルやら卒園やらで慌ただしかった3月某日。

遂に竣工を迎え、お引き渡しをさせていただきました!

今日は、要所要所アップしていこうと思います。

始めは、外観。

外観は、凹凸を設けて変化をつけた横長フォルムが印象的で、

お馴染みの大開口のテラス窓や外壁の鎧張り工法などで日常に溶け込む個性を意識しました。

玄関廻り。

内部と外部を緩やかに繋ぐ場としてベンチを設けています。(未着工)

又、玄関ポーチの前に庇を兼ねた壁をたて、視線の交差を遮断しています。

内部へ。

白を基調とした雑味のない空間が清々しいエントランスホール。

LD。

フローリング材の無垢の杉に合うよう白木で統一された明瞭なLDK。

奥様の案で施されたブラックボード仕様の引き込み戸がなんとも愉快。

ブラックボードを引き込むとフレキシブルな畳室が現れます。

今回の建築は、子育て中のご夫婦とあって、お子様達に配慮した家づくりとなり我々もそれを楽しむことができました。

今後は、点検などでお世話になりますが、平屋の住み心地や造作家具の使い心地などお話を聞かせてくださいね~。

又、後々施工事例としてアップする予定です。(堅切の家以降なかなか進みませんが・・・。)

そして、工事関係者の皆さん、要望通りに施工をしていただき心より感謝しております。

それでは、竣工おめでとうございました!

「黒岩の平屋」のびのび子育て。ブラックボード。

一際目を引くブラックボード。

奥様のご要望で、畳コーナーの木製引き込み戸全面を黒板仕様に。

楽しい仕掛けですね。

ご子息達が、自由に絵や文字を描く姿が目に浮かびます。

ご両親ののびのび育てたいという想いがカタチとなりました。

「黒岩の平屋」大工と建具屋さんで創る家具④玄関収納

大工と建具屋さんで造る家具シリーズ?ラストは、玄関収納です。

弊社では標準的な規模の黒岩の平屋の玄関ですが、造作の工夫で機能面の充実を図っております。

収納BOXを床から浮かせて床面を大きく感じさせたり、

棚板は使い方によって材質を変えたり、

奥の方を明るくみせてなんとなく優しい表情にしたり。

最高に素敵な玄関にするために意匠を凝らす。

工夫することは建築やモノヅクリの醍醐味ですね。

以下、事例です。

玄関を単なる靴脱ぎ場でなく、「公」と「私」が交わる場所に。

美しい納まりと仕上げをまとめていくと可能です。

「黒岩の平屋」大工と建具屋さんで創る家具③キッチンバックカウンター

大工と建具屋さんで造る家具3投目は、キッチンのバックカウンター。

材質はご予算や嗜好によって変わってきますが、コスト削減というと質の低下や標準化などマイナスなイメージに捉われがちです。

しかし、仕事の質によって完成度を高めることも可能だと我々は考えております。

例えば、シナ合板。

住宅メーカーでは仕上げ材として使われないと思いますが、明るくキメ細かい杢目が白い壁と合い、

モダンな空間創造に適した材料だと思います。

黒岩の平屋では、雑味のないクリアな空間に仕上がっております。

近くで見るとよく考えられて丁寧に設計された感じが伝わりますよ。

収納力はどうでしょう。

パカ。

その家に住まうご家族に合った仕切り方になっています。

細かな道具の一つ一つのしまい場所を設計するのではなく、出来上がったものに合わせて臨機応変に対応する感じです。

そこに住まう人によってどのようにでも使えるのも造作収納の魅力かなと思います。

既製品カップボードと造作バックカウンター。

どちらも一長一短をもっており、暮らし方で選択することが大事だと思います。