blog

Writer/Maya 事務・CADオペレーター

「建築」や「モノづくり」の最前線に立ち、設計者の価値観に基づいた機能的及び情緒的な価値をお伝えできればと存じます。

「跡部の薪ストーブの家」下地造り

室内は、パテ処理が完了しました。

模様が可愛い。

この家の壁は、G様ご夫妻のご要望で漆喰を塗る予定です。

無垢の木と漆喰は、お互い自然素材なだけあって相性抜群だと思います。

実は、当事務所の壁も漆喰ですが、手塗りの味わいを感じながらお仕事が出来て、とっても居心地が良かったりします。

こちらは、キッチン擁壁の下地。

因みに、現在は、すでに仕上げが完了しているとのこと。

ブログは、ワンテンポかツーテンポ遅れてますからね。

早速、見に行ってこっと。

仕上げ方は・・・次回をお楽しみに~。

これから徐々に、建築現場から素敵リビングへと変貌を遂げるわけですが、

G様ご一家の家造りの熱意にお応えできるよう最善を尽くします!

「下之保のリノベーション」お気にのパーツでセルフプロデュース

以前、照明がいい味を出してるとお伝えいたしましたが、

このキッチン上部に取り付けたペンダントライトは、奥様が、行きつけの雑貨屋さんで手に入れたものであります。

お気にのパーツ一つで自分の世界観が広がります。

(左上)ダイニング (右上)キッチン

(左下)洗面カウンター (右下)玄関ポーチ の灯りになります。

ここぞという時のビックフェイス、落ち着きのある光の溜まりなどなど

それぞれの居場所に合わせて照明計画をしていきます。

「跡部の薪ストーブの家」外壁下地処理

外壁の左官下地が進んでいます。

ボリュームで切り替えた異素材の組み合わせがありありとわかるようになってきました。

何時もの如く、幕と養生であまり見えませんが(苦笑)

下地なのに美しい面です。

この後、いよいよ仕上げです。

待ち遠しいですね。

「下之保のリノベーション」塗装で「らしさ」を創り出す

現場は室内の塗装中。

ガラッと空気が変わりました。

ここ最近の新築物件と趣きが異なり、古民家風の「らしさ」が出てきましたね。

ダイニングにぶら下がっているペンダントライトもそうですが、照明がいい味出しているので今度着目してみようと思います。

こうしてみると、空間の広がりが素晴らしい物件なのに写真じゃちっとも伝わらないという・・・。

モドカシイ。

ちょうど写真を撮り終えた頃、お外では水路遊びが始まっていました。

始まってしまったのね・・・。

君達冷たくないのですかね・・・と思いながら見ていると、どういうわけか、生きたミミズが一匹流れてきたので二人でレスキュー。

恐れることなく捕まえて畑へ戻してあげていました。

二人が水路で遊ばなければ消えていたであろう小さな命。

水路遊びも悪くない。

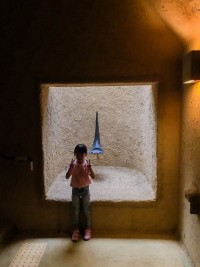

「建築ダイアリー」多治見市モザイクタイルミュージアム

先週末、行ってきました。

かちかち山に出てきそうなお山へ。

闇の魔力。

古いは美しい。

小窓があれば覗きたくなるのが人間。

最後に、タイル工作を楽しんで。

久々の建築探訪でした。

「下之保のリノベーション」既存のお庭

ワタクシが大好きなツワブキやコケが点在している既存のお庭。

日陰のしっとりした姿はこの家と相性がいい。

「建築ダイアリー」キッズ同伴の打ち合わせ風景

打ち合わせが楽しそうだったので仲間に入れてもらいました。

図面、資料、カタログ、施工事例、ipad、サンプル、おもちゃが入り乱れてますが話が広がっている証拠ですね。

かわいこちゃんにも遊んでいただいて。

かわいこちゃん作のおいしそうなケーキとワタクシ作の不思議な造形物。

ふふふ。

弊社は、小規模の事務所のためキッズスペースはございませんが、

数種類のおもちゃをご用意することは出来ますのでお子様連れでどうぞ。

「黒岩の平屋」施工事例を追加しました。

「黒岩の平屋」の施工事例をアップしました。

柔らかで優しい杉の質感と白壁が心地いいLDK空間や引き込み戸に施したユーモラスなブラックボード。

子育て真っ只中のご家族のための穏やかなナチュラル空間をご覧ください。

「跡部の薪ストーブの家」現場で意見交換

現場での打ち合わせ風景。

キッチンやフロアのタイルについて活発な意見交換がされているところです。

奥様ご自身で取り寄せられたタイルを拝見しました。

「これはちょっと安っぽいね。」

「これは今人気だししっくりきそうだね~。」

と、これまでの経験を見据えて専務も吟味。

ワタクシは、その間、お子様と遊んだり世間話をもちこんで邪魔をしたり。

失礼致しました(笑)

優柔不断と自己分析される奥様ですが、候補のサンプルをみるとセンスが光るものばかり。

小学生のお兄ちゃんが選択したというドアレバーも素敵で、そういったディディールも楽しみな現場です。

「建築ダイアリー」ディテールへの拘り

やっと可愛くて機能的なもの見つけたらしい。

一見、これ気にする人いるの?的なもの。

さて、何でしょう。

答えは、専務にお尋ねください。